글. 신동욱

사건사고와 속보성 기사를 다루는 기자였을 땐 인터넷 익스플로러가 말하자면 내 출입처였다. 온라인에도 오프라인만큼이나 많은 사람들이 있었기 때문에, ‘출입처’에서 시시각각 벌어지는 일들을 빠르게 캐치한 후 기사로 내보내 그날 하루 신문사 서버 트래픽을 높이는 것이 무엇보다 중요했다. ‘기레기’가 되지 않겠다 각오하고 시작한 일이었지만, 송구하게도 손끝에서 양산해낸 기사들 평균 둘에 하나는 자극적이거나 소모적이었다. 대체로 제휴 통신사가 전송해 온 사건사고 기사 몇 개를 엎어 하나로 쓴 기사 또는 주요 포털 사이트 실시간 검색어를 인용한 기사들이었다. 지금은 대부분 삭제됐지만, 몇 년 많이 지난 게 아니어서 기억이 생생하다.

그때 내 손끝에서는 고시원이나 레포츠에서 불이 나 사람이 여럿 숨졌고, 길 가던 낯선 이의 공격을 받은 중년이 또 끝내 숨졌고, 음주 운전자가 겁 없이 몬 차량에 어린 아이가 또 끝내 숨을 거두었다. 자극적이니 조회수야 기대한 만큼 나올 때도 있고 아닐 때도 있었으나 기사쓰기가 매사 이런 식이었으니, 수많은 죽음들을 몇 줄 글로 기록해 장사하는 일을 퇴근길에 이르러서는 참 허무하다 느끼기도 했다. 한 사람의 목숨과 삶이 끝날 땐 이렇게 다만 몇 줄 기사로 요약되어버리고 마는 것인가 하는, 신문쟁이 글쟁이로서는 참 하나마나한 감상에 빠져 더욱 이상주의 쪽으로 튕겨져 나오던 날들이었다. 글자가 손에 잡히지 않고 시체 위로 자꾸만 붕붕 떠다니는 느낌이라고 해야 하나.

Lesson 1. 10만 명이 사망해도 된다는 법은 없다

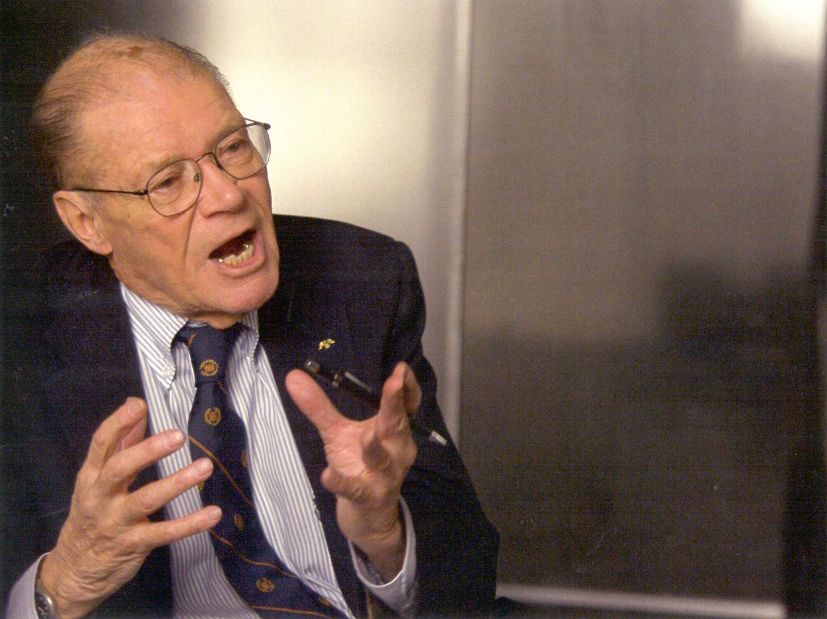

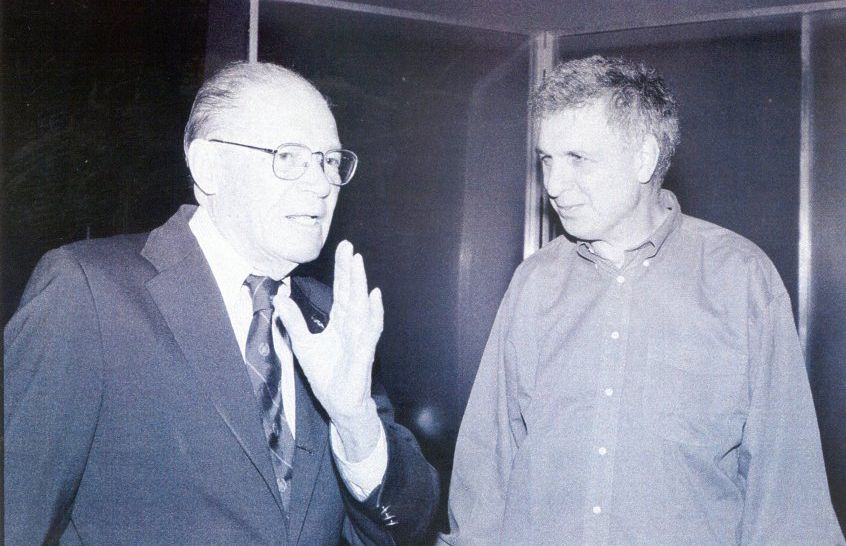

이 영화에도 그런 장면이 있다. 2003년 제 76회 아카데미 시상식에서 우수 장편 다큐멘터리 수상작으로 호명된 탁월한 영화 [전쟁의 안개 The Fog of War](에롤 모리스, 2003)가 보여주는 죽음은 사실 누구의 경험을 갖다 댈 수준이 아니다. 영화는 세계사에서 전례가 없던 희생을 언급한다. 도쿄로 떨어지는 미사일을 숫자로 치환한 아이디어가 경제적이고 효율적이라 생각하는 한편, 사람 살고 죽는 문제가 한없이 가벼워 손에 잡히지 않고 둥둥 떠다니는 느낌도 받는다. 영화 주인공이자 미국 국방부 전 장관인 로버트 맥나마라에 따르면 이 폭격으로 10만 명이 사망했다. 에롤 모리스 감독은 피부로 와 닿지도 않는 숫자를 미사일 대신 도쿄 상공에 떨어뜨린다. “전쟁에서는 균형이 우선돼야 한다”는 교훈을 전달하는 시퀀스인데, 말하자면 당시 일본을 폭격한 미국의 결정이 ‘균형에 맞지 않고’ 과격하고 치명적이었다는 반성이다. 맥나마라는 당시 결정권자였다. 반듯하지 않은 인터뷰 화면 앵글 뒤로 굴곡진 세계사가 엿보인다.

Lesson 2. “누가 말하느냐”도 중요하다

영화를 다른 예술과 구분 짓는 특성은 물론 ‘움직이는 이미지’이지만 [바스터즈 : 거친 녀석들 Inglourious Basterds](쿠엔틴 타란티노, 2009) 오프닝 시퀀스의 대사에서 보듯, 말 역시 영화를 더욱 긴장감 있게 만들어주는 중요한 요소다. 모리스 감독은 대사를 통해 극적 긴장감을 만들 줄 아는 감독이다. 화면 단절로 영화에 긴장감과 리듬감을 높이는 편집만 봐도 알 수 있다. 여기에 주인공 맥나마라는 자신이 내뱉는 말의 힘을 너무 잘 알고 있다. 에롤 모리스와 맥나마라가 만나 작품에 남긴 대사들 몇 가지를 보자.

우리 인류는 그때나 지금까지도 ‘전쟁의 규칙’이라는 것을 정하지 않았다는 겁니다. 하루만에 10만 명을 죽여서는 안 된다는 그런 법이 지금이라도 있습니까?

르메이는 우리가 패전했다면 모두 전범으로 처형됐을 거라더군요. 같은 생각입니다. 우리 두 사람은 전범과도 같았습니다. 그는 또한 전쟁에서 패했다면 비난 받을 것임을 인식하고 있었죠. 하지만 왜 승리하면 그런 행위가 비난을 면하죠?

특히 두번째 대사는, 전쟁사를 책으로 접한 세대가 접하기 힘든 놀라운 통찰력을 제공한다. 요컨대 [전쟁의 안개]를 두세 번 보게 만드는 힘은 무엇보다도 맥나마라의 생생한 증언들이다. 영화가 좋아하는 대사가 무엇인지 맥나마라는 몸으로 체득해 알고 있다. [전쟁의 안개]가 85살 맥나마라의 회한으로 가득 찬 회고록이자, 전쟁의 교훈을 남기려는 비망록임과 동시에 21세기판 손자병법처럼 느껴지는 이유는 그가 영화에 남긴 탁월한 어록들 덕분이다. 세상을 낙관하지도 비관하지도 않는 삶의 태도에서 느껴지는 깊은 연륜 덕분에, [전쟁의 안개]를 보는 관객들은 인류학 서적 한 편 문장 하나하나 밑줄 그으며 곱씹는 것과 같은 지적 자극을 받을 수 있다.

Lesson 3. 사람과 영화와 세상이 모두 다면체다

이 영화는 열 하나의 교훈과 수평적 연대기로 씨줄과 날줄을 엮어 만들었다. ‘적의 입장이 된다’는 첫번째 교훈을 시작으로 영화에는 열한 가지 교훈들이 열거된다. 각각의 교훈에 따른 증거 영상들과 육성이 관객들에게 노출된다. 그중 가장 와 닿는 교훈이 있다. 이성을 믿지 말라는 것이다. 맥나마라에 따르면, 당시 케네디 대통령을 포함해 러시아와의 핵전쟁 개시를 결정할 뻔했던 모두가 굉장히 이성적인 사람들이었다. 하지만 인간 이성을 믿지 않고 무엇을 믿으라는 말일까. 이 말은, 영어로 옮기자면 “Rationality will not save us”로 직역하면 “이성이 우리를 구해주지는 않는다” 정도지만, 영화를 끝까지 다 보고 나면 의역이 가능해진다. 전쟁에는 마치 안개처럼 불확실한 것들이 너무 많아 모든 변수를 파악하기는 불가능한데, 이는 인간에게는 물론 이성이 있지만 또한 이성에도 한계가 있다는 뜻이다. 그러니 맥나마라의 교훈은 인간의 이성만으로 파멸을 막을 수 있다는 낙관을 하지 말라는 엄중한 경고다. “인간의 오류와 핵무기가 만나게 되면 이 세상이 파괴될 수도 있다는 것”을 이야기하는 것이다.

맥나마라의 말처럼 그는 일본인이었다면 전범 그 자체인 삶을 살았다. 하지만 경제대공황부터 베트남전까지 그야말로 격변하고 요동치는 세계 역사 속에 소모된 한 개인으로서의 맥나마라가 측은하기도 하다. 인간이든 인간이 만든 사상이든 세상이든, 단면도 양면도 아니고 다면체이기 때문이다. 영화는 전쟁 또한 단면도 양면도 아니고 다면체라고 이야기하고 있다. 좀처럼 그렇게 결정돼서는 안 됐을 일이지만 “선을 위해 악을 행할 때가 있는데 그럴 땐 악을 최소화해야 한다”며, 자신은 매우 떳떳하지만 후회를 안 하는 사령관은 없고, 자신 역시 그 무수히 많은 결정과 선택 과정에서 저지른 오류 때문에 후회한다는 말이 어느 한편 인간적이다. “인간은 쉽게 변하지 않는다”는 마지막 교훈에 뼈가 아프다 싶었더니 러시아와 우크라이나가 마침 저러고 있지 않은가.

덧붙여…

어떻게 다 복원했을까 싶은 육성 대화들을 듣고 있으면, 실제 수십만의 목숨을 결정한 것은 글자로만 본다면 몇 자 되지 않는 낱말들의 조합이다. 강대국들의 손익 계산이 끝나고 나면 무고한 목숨들만 마치 애초부터 세상에 없었다는 듯 사라져버리는 것이 전쟁의 속성이라지만, 수십 수백만의 목숨을 결정하는 단어가 너무 일반적이다. 도대체 사람 목숨이 존엄하기는 하다는 말인가. [전쟁의 안개]는 그런 점에서 관객들에게 입체적이고 다각적인 성찰을 요구하는 한편 참 공허한 작품이다.

이 영화감독 에롤 모리스. 그의 필모그래피에서 또다른 다큐멘터리들을 소개한다. [액트 오브 킬링 The Act of Killing](조슈아 오펜하이머, 2012)과 [침묵의 시선 The Look of Silence](조슈아 오펜하이머, 2014)은 그가 연출한 작품은 아니다. 에롤 모리스는 두 작품에 기획으로 참여했다. 그럼에도 [침묵의 시선]과 [액트 오브 킬링]을 소개하려는 것은 두 작품 역시 [전쟁의 안개]와 마찬가지로, 전쟁의 이면 속에서 인류의 이중성을 포착한 탁월한 다큐멘터리들이기 때문이다. 다만 에롤 모리스의 연출작이 궁금하다면, [가늘고 푸른 선 The Thin Blue Line](1988)을 추천한다. 중고 DVD가 아니면 구하기가 좀 어렵지만.