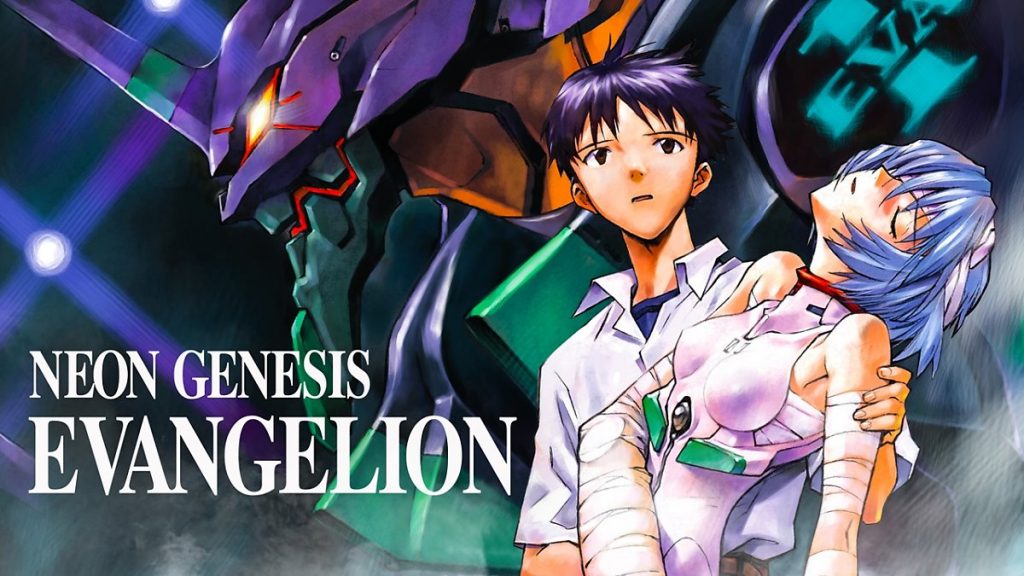

지난 6월 21일, 90년대 일본 애니메이션을 대표하는 [신세기 에반게리온]이 넷플릭스에 공개됐다. 오랜 팬들에게는 반가운 소식이었을 테고, 명성만 익히 들었던 사람들에게는 레전드라 불리는 이유를 알아볼 수 있는 계기가 되었을 것이다.

1995년에 공개된 [신세기 에반게리온]은 이제는 과거의 시간이 된 2015년의 이야기다. 지구 문명의 절반을 섬멸시킨 ‘세컨드 임팩트’ 이후 ‘사도’라 불리는 정체불명의 적에게 위협받는 제3 신도쿄시를 배경으로 인류의 운명이 걸린 거대한 전쟁에 뛰어든 사람들의 이야기를 다룬다.

넷플릭스는 1995년 10월부터 1996년 3월까지 방영된 26부작 TV 시리즈와 이후 공개된 극장판 [신세기 에반게리온: 엔드 오브 에반게리온(1997)]과 [신세기 에반게리온 극장판: 데스(트루)2(1998)]를 공개했다.

기억 속에 전설로 남은 작품을 오랜 시간이 지나 다시 본다면 어떤 느낌일까. 사람들 사이에 명작으로 회자되는 작품을 뒤늦게라도 보는 느낌은 어떠할까. 넷플릭스에 공개되기까지 24년의 시간이 흘렀다. [신세기 에반게리온]을 이미 봤거나 혹은 그렇지 않은 테일러콘텐츠 에디터들이 호기심을 갖고 도전해보았다.

에디터 홍선: 신화가 된 소년, 넷플릭스로

[신세기 에반게리온]은 1995년 안노 히데야키가 연출한 메카닉 애니메이션이다. 지구를 침략하는 정체불명의 괴물 ‘사도’에 맞서 싸우는 로봇 ‘에반게리온’과 파일럿 ‘신지’의 이야기를 그렸다.

단순히 적을 무찌르고 승리하는 서사를 넘어, “사도는 무엇이며, 나는 왜 싸워야 하는가”에 대한 존재론적 의문을 항상 내포하는 작품이다. 그동안 메카닉 애니메이션에서는 보지 못했던 깊이 있는 세계관과 주인공들의 고뇌는 마니아들의 취향을 제대로 저격했다. 지금의 오덕 문화(?)의 신화 같은 작품이며, 이제는 TV 브라운관을 넘어 넷플릭스라는 플랫폼으로 만난다.

수십 번은 봤던 작품이지만 떨리는 건 여전하다. 특히나 업그레이드된 화질과 사운드는 추억 소환을 넘어 제목 그대로 ‘신세기’를 경험하게 한다. 다만 저작권 문제 때문인지 엔딩곡 ‘플라이 투 더 문’이 삭제된 건 아쉽다. 그럼에도 파고들 요소가 무궁무진하며 다양한 텍스트로 나올 수 있는 작품의 힘은 아직도 대단한다. 그저 바라는 건 딱 두 개다. 하나는 신극장판도 넷플릭스에 업로드되길 바라며, 두 번째는 마지막 극장판은 일정 연기 없이 내년에 개봉해 주길.

에디터 영준: 예전 그 감동이 안 느껴지네

처음 에바를 접했던 게 10년도 더 된 일이다. 한창 [천원돌파 그렌라간]과 [공각기동대]를 몇 번이고 돌려보던 에디터에게 메카물과 철학적 물음이 더해진 [신세기 에반게리온]은 무조건 봐야만 하는 작품이었다.

한동안 잊고 지내다 넷플릭스에 올라왔다는 소식에 천천히 다시 보기 시작했는데, 매 에피소드가 30분이 채 되지 않음에도 진행 속도가 몹시 더디다는 것을 체감했다. ‘잔혹한 천사의 테제’를 내적 열창하는 것도 잠시, 얼마 지나지 않아 흥미가 금방 가라앉고 말았다.

[신세기 에반게리온]이 명작이라는 점을 부정하진 않겠다. 그러나 엔딩까지 보며 학창 시절 느꼈던 감동을 지금 느끼지 못하는 것이 어쩌면 마음의 문이 그때보다 닫혀있기 때문은 아닐까 싶어 괜히 착잡한 마음도 들었다. 3인치는 열어둬야 할 텐데…

에디터 원희: 9화까지도 길었다… 저는 탈주하겠습니다

신세기 에반게리온은 어렸을 적에 만화책으로 본 기억이 어렴풋이 남아있는 작품이다. 치유물(치명적 유해물의 준말) 리스트에서 늘 순위권에 올라가 있던 고전 만화를 넷플릭스 덕에 처음으로 애니메이션으로 접할 수 있었다.

꽤나 오랜 시간이 지나서일까, 지금 나의 정서로는 도저히 이 서사에서 흥미를 느끼기가 어려웠다. 이리저리 끌려다니는 신지의 성격도 답답하기만 하고, 에피소드마다 일본 애니메이션에서 여성을 그리는 그 특유의 시선이 점점 진하게 우러나 도저히 버티지 못하고 꺼버리고 말았다. 14살밖에 안 된 아이들을 어른들이 몰아붙여야만 살아남을 수 있는 세계라면, 그냥 멸망해 버리는 게 낫지 않을까?

에디터 혜란: 이해하고 공감하기엔 난 지쳤다

일본 애니메이션을 거의 보지 않은 에디터에게는 개별 작품 하나하나의 진입장벽이 정말 높다. 모두가 명작이라 칭송하는 [신세기 에반게리온]도 이번이 처음이다. 안도 히데아키의 작품을 처음 본 건 아니라([그 남자 그 여자]를 좋아한다.) 특유의 연출은 거부감 없었다. 기계와 생명 사이에 위치한 에반게리온의 디자인도 독특했다.

그러나 뒤로 가며 커지고 복잡해지면서 혼란을 야기하는 플롯과 부인할 수 없는 용두사미 전개, “모든 것을 알고 있다.”라는 오라를 내뿜는 캐릭터와 1995년에는 용인됐어도 2019년에선 기겁할 만한 장면 등에 점점 지쳐갔다. 이카리 신지라는 캐릭터는 이해의 포인트를 놓쳤다. 세기말에 봤으면 그의 예민함과 트라우마에 공감하고, 신지, 레이, 아스카의 싸움이 지배하는 처절함과 짙은 패배감에 취했을지도 모른다. 하지만 체력과 감성이 뭔갈 못해서 안달하는 시기를 지나고 보니, 공포와 무력감에 떠는 신지를 보며 구원의 짐을 소년 소녀에게 짊어지게 한 어른들과 작중 설정에 화만 난다.

에디터 현정: 진입하기는 힘드나 매력적인 세계관

1995년에 [신세기 에반게리온]을 접했을 사람들이 얼마나 신선한 충격을 받았을지 상상이 간다. 분명 흥미로운 세계관이다. 이미 대재앙이 닥친 지구에 사도라 불리는 정체불명 생명체가 끊임없이 위협하고 인류는 마지막 카드로 에반게리온이라 불리는 인간 병기를 내세운다는 이야기다.

애니메이션의 매력은 인류의 사활을 건 전쟁을 박진감 넘치는 액션물로 그리는 대신, 사유하고 고뇌하는 어둡고 음울한 색채의 세계관으로 담아냈다는 것이다. 하지만 세계관의 매력을 곱씹기까지 느리고 생략이 많은 불친절한 서사에 몇 번이고 포기의 유혹에 시달려야 했다. 게다가 2019년 현재의 시선으로 보기에 여성의 신체를 대상화하는 불필요한 표현은 거슬리고, 저마다 과거에서 자유롭지 못한 캐릭터들은 하나같이 피곤하다.

그럼에도 끝까지 안착할 수 있던 건, 중반 들어서 레이와 아스카의 이야기가 비중 있게 다뤄지면서 서사가 풍부해지고 전개 속도가 빨라졌기 때문이다. 게다가 세련된 연출 기법도 인상적이다. 전투 장면의 웅장함과 박진감, 인간의 신체를 닮은 에반게리온 디자인은 기본이고, 인물의 혼란스러운 내면을 압축해서 표현하는 몽타주 기법은 놀라울 정도로 환상적이다.

갸우뚱했던 첫인상은 몰입이 더해지면서 만족으로 변해갔으나 마지막 딱 한 부분이 아쉬움으로 남는다. 급하게 마무리 짓는 결말 부분에서 신지는 왜 아버지에게 고맙다는 인사를 한 걸까? 가족 간의 친밀함은커녕 거의 노동착취 수준으로 바라본 사람에게 말이다. 소심하고 유약하며 닫혀 있던 신지가 파일럿이 되어 사람들과 교류하면서 성장한 것은 다행이나, 전체를 위해 개인의 희생쯤은 쉽게 눈 감는 비인간적인 사람마저 고마움의 대상으로 삼는 거는 도무지 납득이 안 된다. 사실 10대를 전장으로 내모는 이카리 겐도로 대표되는 어른들은 너무 가혹하지 않은가?