by. 예하

손 끝으로 스크린을 휘저어 범죄를 예측하고, 컴컴한 차이나타운 비슷한 거리에서 옷깃을 여민다. 지난 세기의 우리가 상상한 미래는 어찌 그리 매력적이었는지. 대신 오늘은 조금 다른 행성을 걷고 조금 다른 음식을 먹어보자. 과거에 상상했던 미래, 지금 우리가 상상하는 미래 4가지.

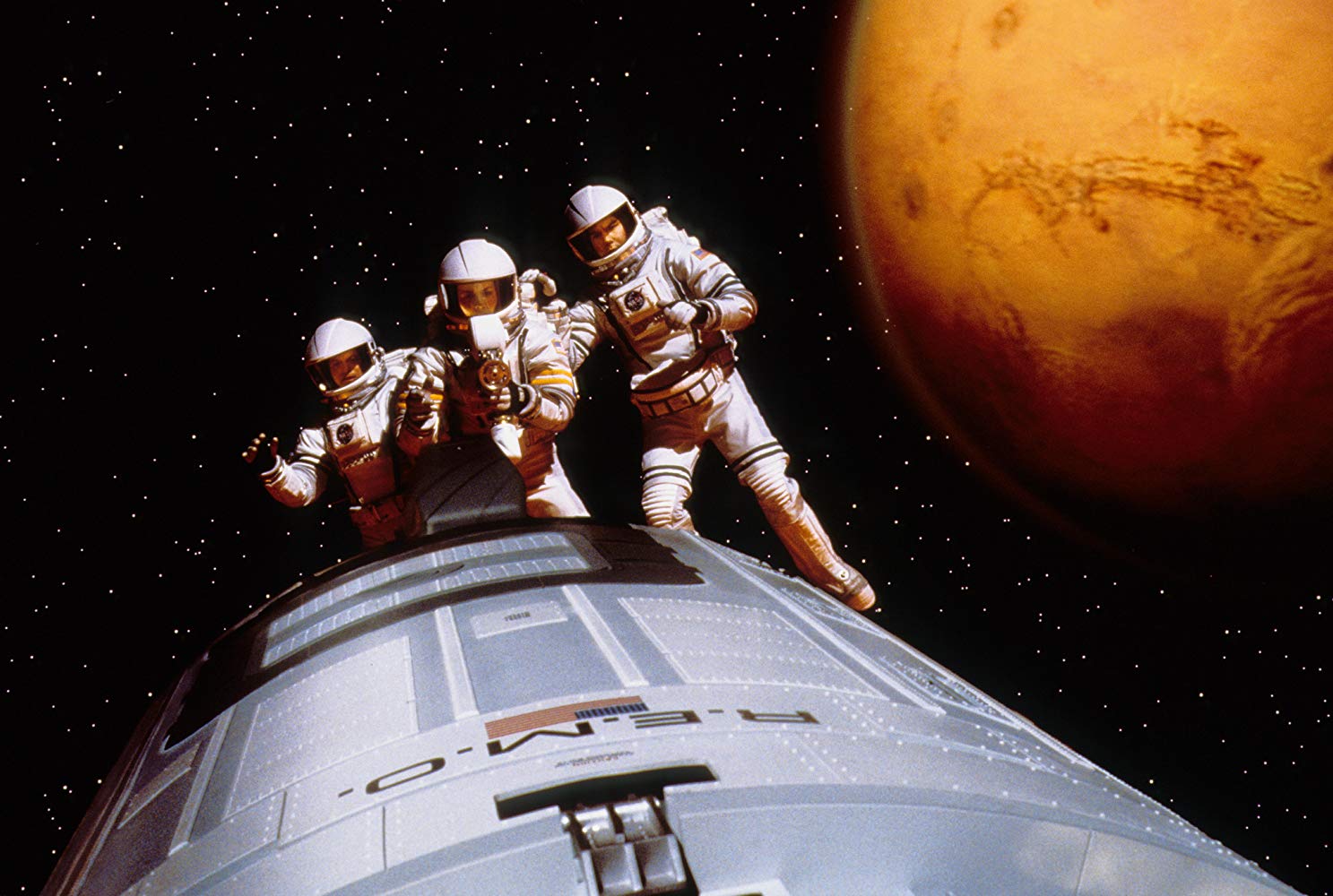

2000년에 본 2020년 – ‘미션 투 마스(Mission To Mars)’

2020년, 어느 새 2년이 남았을 줄은 몰랐겠지. 90년대에 이미 소행성도 부수고(‘딥 임팩트’, ‘아마겟돈’) 우주선하고도 싸웠기 때문에(‘인디펜던스 데이’) 이 영화의 배경인 2020년 즈음엔 화성에 분명 가리라고 믿었을 것이다. 2000년에 개봉한 [미션 투 마스]는 2020년 화성에 도착한 탐사대의 대부분이 의문의 잔혹한 죽음을 맞고, 이를 해결하려는 구조대가 급파되어 화성의 미지를 조우하는 내용을 담은 영화다. 굳이 예상 적중 현황을 따지자면, 사람은 아니라도 NASA의 귀엽고 외로운 로봇 큐리오시티도 가있는 데다 얼마 전엔 진짜 물이 흘렀던 흔적도 발견되었으니 2년 안엔 힘들더라도 우리 세대엔 화성 땅을 밟지 않을까.

더 중요한 점은 이 영화가 이끈 것이 비단 과학의 미래만이 아니라는 점이다. [아마겟돈]이나 [인디펜던스 데이] 등 액션 블록버스터의 시작과 같았던 작품들 덕에 ‘액션 SF’만이 흥행의 답으로 통용되던 시절, [미션 투 마스]는 말 그대로의 ‘스페이스 오딧세이’를 부활시켰고 이는 오늘날까지도 유효하다. [인터스텔라], [마션]과 [서던리치: 소멸의 땅]에서 [미션 투 마스]의 족적을 읽어내기란 너무 쉬우며, 우주 SF가 필연적으로 가질 수밖에 없는 서부극의 요소를 극대화한 점에는 아직도 눈물이 어린다. 불모지에서 홀연히 나타난 영웅이 어느 마을에 다다라 문제를 해결하고, 무엇이 있는지도 모를 먼 곳으로 다시 홀로 떠나는 뒷모습. 교과서적인 서부극의 플롯을 착실히 따르는 것도 모자라, 감독 브라이언 드 팔마는 서부극 영화음악의 대유와도 같은 엔니오 모리꼬네를 기용해 웨스턴 오디세이아의 커다란 골격을 완성했다. 당대에 일부 비평가들에게 혹평을 받았지만, 시대와 그 뒤를 따른 우주 영화들이 증명해주었다. 사실은 우리가 바라보는 우주는 아주 긴 여로라는 것을, 그리고 무엇이 있을지 알 수 없는 길을 떠나는 사람들을 영웅으로 여긴다는 것을.

1973년에 본 2022년 – ‘최후의 수호자(Soylent Green)’

이 영화를 이미 본 사람이든 아니든, 73년에 만들어진 [최후의 수호자]의 플롯을 찬찬히 읽어보자. 채 몇 줄도 못 가 소름이 돋기 시작할 것이다. 2022년, 환경오염으로 실제로 키운 고기나 곡물, 채소는 씨가 마르고, 일반 인구는 아수라장으로 모여 ‘소일렌트’라는 대체 식품을 배급받는 디스토피아. 이 현상의 원인으로 나열된 현상들은 다음과 같다. 인구 증가, 환경오염, 지구 온난화, 온실효과. 그 결과는? 주거 문제, 거리를 채운 노숙자들, 극도의 실업률, 압도적인 빈부격차. 마치 오늘 나온 일간지 한 부를 성기게 넘겨보는 기분이 든다. 분명 4년 뒤는 아닐지라도 이대로라면 금시에 손에 잡힐듯한 미래다. 영화의 주인공, 찰톤 헤스턴은 부유층의 살인사건을 조사하게 된 형사로, 사건의 뒤를 밟다가 소일렌트의 원재료에 대해 끔찍한 사실을 알게 된다. (미래 식품의 재료들은 대체로 끔찍한 모양이다. 예를 들어 ‘설국열차’)

생각해보면 정말 기이한 세상이다. 영화에서 상상한 디스토피아까지 고작 4년이 남은 지금, TV엔 질리도록 맛집과 요리 프로만이 반복되고 인터넷에서는 식사 대용 셰이크나 파우더에 날개가 돋쳤다. 세계는 유전자 조작 식품의 미래를 놓고 싸우고 있다. 음식은 사람의 행과 불행을 가장 극단적이고 직관적으로 좌우하는 요소다. [스타 트렉] 시리즈의 단백질로 합성된 음식과 [최후의 수호자]의 어떠한 맛조차 없을 것 같은 블록들이 가장 궁금하고 가장 두려운 이유다.

2018년에 본 2029년 – ‘인랑’

어떻게 이렇게 없을 수가 있을까. 한국은 예로부터 SF의 불모지였다. 외려 괴수물을 좋아하면 좋아했지, 미래의 세계관을 직조하는 데는 전혀 관심이 없었다. 올해가 되어서 마침내 특정 연도의 근미래를 제대로 다룬다는 작품 [인랑]이 개봉했다. 재미있는 건 이 영화의 원작인 동명의 1999년 일본 애니메이션은 외려 1960년대를 다루는 대체역사물이라는 점이다. 원작은 2차 세계대전에서 패전하여 실업자들이 늘고 폭동이 다반사로 일어나는 일본의 디스토피아를 그린다면, 김지운 감독의 [인랑]은 2029년, 통일 준비 5개년 계획에 진입한 한국이 국제적 경제 제재를 겪으며 내부적으로 곪아버린 디스토피아를 그린다. 참 야속하게, 어찌 그리 급변하는 남북 정세의 한가운데서 개봉을 했을까.

영화 [인랑]은 숨은 팬들이 많은 작품을 원작으로 삼은 데다 스타 캐스팅으로 개봉 전부터 일반 관객들에게도 화제를 모았다. 그러나 결과는 안타까운 수준이었다. 극장을 나서면서 제일 슬펐던 건 만원이 넘는 표값과 시간이 아까워서가 아니라, 앞으로 한동안 한국 영화계에서 SF가 디딜 자리가 더더욱 사라지겠구나 싶은 생각 때문이었다. 그 정도 수준이란 건 아니지만, 생각해보면 [성냥팔이 소녀의 재림], [7광구] 같은 컬트적 망작들도 다 SF 비슷한 것이었다는 사실이 새삼 공교롭다.

그제는 쪼리를 신다 오늘은 패딩을 입어야 하고, 한 치 앞이 안 보이는 거리에 모든 사람이 마스크를 쓰고 돌아다니는 이 디스토피아의 나라에서 왜 이토록 SF가 망하는가, 좀 생각을 해봐야 한다.

1985년에서 본 2015년 – ‘빽 투 더 퓨쳐(Back To The Future)’

마침내, 우리 모두의 현재와 미래인 영화 차례다. 이 시대 모든 사람이 사랑하는 그 영화, [빽 투 더 퓨쳐] 얘기다. 고등학생 마티 맥플라이는 평소 어울리던 동네의 괴짜 박사와 엮여 얼떨결에 스포츠카를 개조한 타임머신을 타고 30년 전으로 돌아간다. 아주 사소한 사건으로도 미래가 통째로 바뀌어버릴 수 있는 상황에서, 맥플라이는 좌충우돌하며 부모와 자신의 운명을 되돌리려 한다. 영화는 극중 2015년 10월 21일에서 시작해 정확히 30년 전인 동시대로 돌아간다. 80년대 팝 컬처와 SF적 상상력이 어떠한 거리낌도 없이 섞일 수 있었던 이유다. 80년대의 유행 그대로 커다란 야구점퍼 차림에 하이탑을 신고 동네 다이너에서 콜라를 마시지만, 점퍼는 자동으로 건조되고 하이탑은 신자마자 발에 꼭 맞게 줄어든다. 다이너에서 주문을 받는 건 브라운관(!)으로 된 볼록 TV 로봇이다. 80년대 유행을 한 차례 다시 겪은 지금의 관객들에게 이 영화가 몇 배고 더욱 풍성해지는 이유다.

[빽 투 더 퓨쳐]는 SF적 상상력과 과학, 테크가 얼마나 긴밀하게 엎치락뒤치락하며 서로의 아이디어를 탐하는지 보여주는 가장 훌륭한 예다. 공중에 뜬 건 아니라도, 우리는 바퀴 달린 전동 보드를 만들어서 ‘호버보드’라고 부르고 다닌다. 나이키에서는 [빽 투 더 퓨처] 30주년을 기념해서 영화에 나온 것과 똑같은 운동화를 만들었다. 진짜 바텐더처럼 움직이진 않지만 키오스크를 눌러 음식을 주문하기도 하고, 영상통화는 손 안의 작은 전화기로 하니 더 뛰어나게 바뀐 셈이다. 이 영화엔 심지어 VR도 등장하는데, 지금 나온 VR 기기와 얼마나 똑같이 생겼는지를 보면 테크와 이 영화 사이의 관계가 이해될 것이다. 물론, 가장 중요한 타임머신의 발명은 요원하고, 발명된다고 해도 80년대식 스포츠카 모양으로 생기진 않을 것 같지만.