글. 혜연

전설적인 포크락 가수 ‘밥 딜런’의 삶을 다룬 전기 영화 [A Complete Unknown]이 제작될 예정이라고 한다(제목은 그의 대표곡 ‘Like a Rolling Stone’의 가사 일부다). 무엇보다 [처음 만나는 자유], [아이덴티티], [포드 V 페라리] 등을 연출한 제임스 맨골드 감독이 메가폰을 잡고, 티모시 샬라메가 밥 딜런을 연기(하고 노래까지)한다는 점에서 기대를 모으고 있다. 그 기대에 앞서, 누구나 한 번쯤 들어봤을 이름 ‘밥 딜런’에 대해 좀 더 정확히 알아보려 한다.

10살 때부터 시를 쓰기 시작했다는 밥 딜런은 19세의 젊은 나이에 적은 돈을 들고 뉴욕으로 향했고, 3년 만에 세계적인 스타가 되었다. 이후 작가, 화가, 배우로서 활동하며 저항문화의 아이콘으로 자리 잡게 된다. 하지만 아직 많은 것을 받아들일 준비가 되지 않았던 1960년대, 세상은 밥 딜런에게 당신의 정체성을 정의하라고 요구한다. 밥 딜런 당신은 가수인지, 시인인지, 저항가요는 언제까지 부를 것인지, 대통령이 되고 싶지는 않는지까지. 어쿠스틱 기타가 아닌 일렉트릭 기타를 들고 무대에 오르는 행동은 순수를 배반하고 주류 음악의 길을 걷겠다는 뜻으로 해석되었고, 밥 딜런은 변절자 취급까지 받기도 했다. 그저 사랑을 노래하는 것이라던 그는 자유로운 한 인간이었을 텐데 말이다.

2016년에는 음악인 최초로 노벨문학상을 수상한다. 미국 음악 전통 안에서 새로운 시적 표현을 창조해 찬사를 받았지만, 동시에 가사는 문학이 될 수 없다는 비판들과도 충돌해야 했다. 그는 누군가에게 땡땡이 무늬 셔츠를 입은 셰익스피어였고, 누군가에게는 문학의 권위와 순결성을 해친 돌연변이였다. 하지만 그를 인정하든 부정하든, 밥 딜런이 음악사에 헤아릴 수 없는 영향을 끼쳤다는 사실만은 변하지 않는다. 여전히 모든 포크 가수들이 그에게 빚을 지고 있으니 말이다.

모든 이였으나 아무도 아니었던 밥 딜런

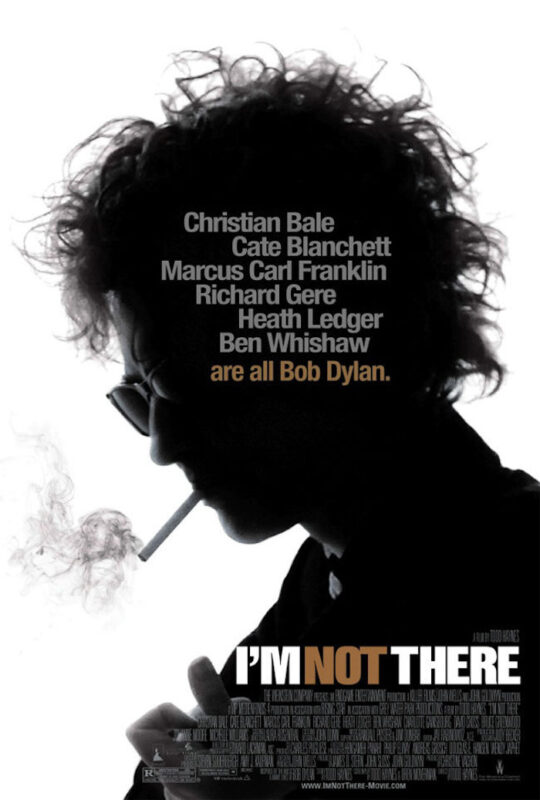

이처럼 불멸의 포크 전설, 시대의 음유시인, 미국 음악사의 거대한 거인, 음악인 최초 노벨문학상 수상자 등 밥 딜런을 설명할 수 있는 단어는 무수하겠지만, 어쩌면 그는 어떤 단어로도 정의되지 않는다. 모든 이였으나 아무도 아니었고, 어디에나 있었으나 어디에도 없었기 때문이다. 이 모순적인 문장에서 출발하는 영화가 [아임 낫 데어]이다. 놀랍게도, 밥 딜런이 등장하지 않는 밥 딜런의 전기 영화이다.

토드 헤인즈 감독이 연출한 [아임 낫 데어]는 세상 혹은 자기 안의 혼돈과 싸워야 했던 밥 딜런의 일생을 그린다. 영화 [캐롤]로 잘 알려진 토드 헤인즈는 1970년대 영국 글램록 스타 브라이언 슬레이드의 이야기를 그린 [벨벳 골드마인]과 로큰롤 명예의 전당에 오른 밴드 ‘벨벳 언더그라운드’의 다큐멘터리를 제작하기도 했다. 그러니까 [아임 낫 데어]는 ‘개인의 정체성’을 깊이 응시하는 감독이 한 인물을 이해하는 방식이자, 록 덕후가 그려내는 전설적인 뮤지션의 새로운 초상화인 셈이다.

매우 독특한 형식으로 전개되는 [아임 낫 데어]는 6명의 배우가 7개의 자아를 통해 밥 딜런을 대변한다. 밥 딜런의 혼돈을 생동감 있게 표현하기 위해 그의 많은 자아를 아예 다른 인물들로 분리한 것이다. 밥 딜런이 사랑했다는 프랑스 낭만주의 시인 ‘아르튀르 랭보’(벤 위쇼)부터 천재적 소질을 가진 흑인 소년이자 밥 딜런의 음악적 스승 ‘우디 구드리’(마커스 칼 프랭클린), 60년대 초 저항가요의 스타로 떠오른 ‘잭’과 중년 이후 기독교에 귀의해 선교활동을 펼친 ‘존’(크리스찬 베일), 음악적 변신으로 비난받는 뮤지션 ‘쥬드’(케이트 블란쳇), 시골 마을의 은퇴한 총잡이 ‘빌리’(리차드 기어), 밥 딜런의 연애사를 옮긴 가상 인물 ‘로비’(히스 레저)까지. 밥 딜런은 등장하지 않지만 이 모두가 밥 딜런의 얼굴이며, 모든 이미지와 이야기는 밥 딜런의 시적인 가사를 줄기로 삼는다.

‘혼돈은 나의 친구다’

극의 초반, 자신을 ‘랭보’라고 소개한 청년은 시종일관 정면으로 관객을 응시하며 말을 건넨다. 이는 1965년과 1966년 기자회견을 하는 밥 딜런의 모습을 기초로 창조된 인물이라고 한다. 그는 자신을 시인이라 부르는 것을 싫어하며, 모든 바람과 땀 같은 감각들을 느끼는 공중그네 곡예사라고 정의한다. 다소 난해한 인터뷰처럼 보여지지만, 가장 본질적인 메시지들이기도 하다. 문학가로서의 밥 딜런을 상징하는 랭보는 밥 딜런의 ‘고뇌’라는 그림자일 것이다.

7개의 자아 중 케이트 블란쳇이 연기한 쥬드는 가장 강렬한 존재감을 가진다. 록스타의 모습을 하고 기자회견과 공연을 전쟁처럼 치러내는 쥬드는 모순과 혼돈, 외로움에 대해 이야기한다. “다들 내가 포크 가수가 아니란 걸 알아요”라는 말을 시니컬하게 내뱉기도 한다. 쥬드 역을 어떻게 했냐는 질문에 케이트 블란쳇은 “많이 웃었고, 담배를 많이 피웠고, 손에 잡히는 모든 것들을 들었고, 가슴을 붕대로 감은 채 빛으로 걸어나갔다”고 대답했었다. 마지막 문장에서 알 수 있듯이, 가장 강렬한 쥬드는 밥 딜런의 가장 외로운 그림자이기도 하다.

극의 말미, 기타에 묻은 먼지를 털어내는 중년 빌리는 “인간은 모두 자유를 원한다”고 말하며 생각한다. 우리는 깨어 있을 때는 어느 한 사람이지만, 잠에 들 때는 다른 사람이 될 수도 있다고. 그래서 대부분의 시간 동안 나 자신이 누구인지 모른다고. 이는 ‘혼돈은 나의 친구’라던 밥 딜런의 강인하고 담대한 일면을 대변하는 대사일 것이다. 내일 어떤 일이 벌어질지 예측할 수 없다며, 혼돈과 손을 잡고 걷는 빌리는 밥 딜런의 가장 성숙한 그림자인 듯하다.

밥 딜런의 노래가 흐르며 영화는 끝이 나고, 135분 동안 총 59곡에 달하는 그의 노래를 들어볼 수 있다. [아임 낫 데어]는 아주 독특한 매력을 가진 전기 영화이다. 그를 모르는 관객들에게는 호기심과 흥미로움을, 그를 아는 관객들에게는 예상치 못한 거리감을 느끼게 할 테니 말이다. ‘아임 낫 데어’라는 모호한 문장은 결국 자유에 관한 이야기를 그리고 있었다. 영화 속 빌리의 말처럼, 우리는 실체하지 않을 때 가장 자유로운 것일지도 모른다. 밥 딜런은 그 무수한 가능성이 주는 뜨거움을 알고 있는 사람임을 영화를 보고 다시 한번 느낀다.